- Константин Циолковский

- Екатерина Савинова

- Даниил Андреев

- Анна Голубкина

- Павел Филонов

- Юрий Каморный

- Валентина Караваева

© РИА Новости / Галина КмитДзен Они изменили искусство, науку и культуру, но не смогли справиться с собой. Истории Константина Циолковского, Анны Голубкиной, Екатерины Савиновой и других показывают, как тонка грань между гением и безумием.

© РИА Новости / Галина КмитДзен Они изменили искусство, науку и культуру, но не смогли справиться с собой. Истории Константина Циолковского, Анны Голубкиной, Екатерины Савиновой и других показывают, как тонка грань между гением и безумием.

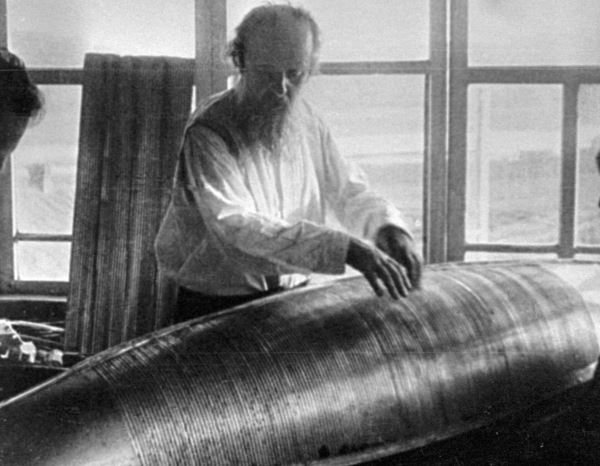

Константин Циолковский

(1857-1935)Ученый, изобретатель и основоположник современной космонавтики. Известен как «отец ракетостроения» за свои теоретические работы о полетах в космос, включая разработку принципов реактивного движения и конструкции ракет. Его идеи легли в основу освоения космоса, а знаменитая фраза «Земля — колыбель человечества, но нельзя вечно жить в колыбели» стала манифестом для покорителей Вселенной.Константин Циолковский, имя которого навсегда вписано в историю космонавтики, был не просто ученым — он был человеком, чьи мысли опережали время. Однако его гениальность шла рука об руку с психическим расстройством, которое формировалось на протяжении всей жизни. © РИА НовостиУже в детстве судьба поставила перед ним серьезное испытание: после перенесенной скарлатины он потерял слух. Это событие изменило его жизнь навсегда. Невозможность учиться в обычной школе и постоянное чувство изоляции сделали его нелюдимым, осторожным и замкнутым. Но то, что отняла болезнь у его слуха, она вернула через феноменальную память и неиссякаемую жажду знаний.Циолковский всегда оставался «чужим» среди людей. Его поведение часто казалось странным даже для близких. Он мог общаться с соседями через плакаты, установленные на крыше своего сарая, с надписями вроде: «Жители Калуги, мы разучились любоваться звездами!» или «Завтра день почитания облаков». Эти выходки были не просто причудами — они отражали внутренний мир человека, который видел реальность иначе, чем все остальные.

© РИА НовостиУже в детстве судьба поставила перед ним серьезное испытание: после перенесенной скарлатины он потерял слух. Это событие изменило его жизнь навсегда. Невозможность учиться в обычной школе и постоянное чувство изоляции сделали его нелюдимым, осторожным и замкнутым. Но то, что отняла болезнь у его слуха, она вернула через феноменальную память и неиссякаемую жажду знаний.Циолковский всегда оставался «чужим» среди людей. Его поведение часто казалось странным даже для близких. Он мог общаться с соседями через плакаты, установленные на крыше своего сарая, с надписями вроде: «Жители Калуги, мы разучились любоваться звездами!» или «Завтра день почитания облаков». Эти выходки были не просто причудами — они отражали внутренний мир человека, который видел реальность иначе, чем все остальные.  © РИА Новости / Владимир ВяткинПосле 30 лет у него начались явные изменения в психике: страх перед людьми, депрессии и даже галлюцинации. Коллеги по школе относились к нему со снисходительностью, граничащей с пренебрежением. Он отказывался от посиделок, не принимал подарки от учеников и жил как будто в параллельной вселенной.Сам ученый осознавал свою «особенность». В периоды обострений он мучился от мыслей, что небесные силы выбрали именно его для передачи важных знаний человечеству. Ему мерещились фигуры гуманоидов, которые, по его убеждению, невидимы для других людей, но общаются с ним, открывая тайны Вселенной. Он был уверен, что люди однажды смогут переселиться на другие планеты. Именно эта идея, казавшаяся многим фантастической, легла в основу его теорий, которые позже стали фундаментом современной космонавтики.

© РИА Новости / Владимир ВяткинПосле 30 лет у него начались явные изменения в психике: страх перед людьми, депрессии и даже галлюцинации. Коллеги по школе относились к нему со снисходительностью, граничащей с пренебрежением. Он отказывался от посиделок, не принимал подарки от учеников и жил как будто в параллельной вселенной.Сам ученый осознавал свою «особенность». В периоды обострений он мучился от мыслей, что небесные силы выбрали именно его для передачи важных знаний человечеству. Ему мерещились фигуры гуманоидов, которые, по его убеждению, невидимы для других людей, но общаются с ним, открывая тайны Вселенной. Он был уверен, что люди однажды смогут переселиться на другие планеты. Именно эта идея, казавшаяся многим фантастической, легла в основу его теорий, которые позже стали фундаментом современной космонавтики. © РИА Новости / Сергей ПятаковПсихиатры, изучавшие личность Циолковского, отмечают, что его мышление находилось за пределами «человеческих границ разума». Галлюцинации, необычные ассоциации и способность видеть связи там, где их не замечают другие, — все это характерно как для шизофрении, так и для гениальных изобретателей. «Без его странностей, возможно, не было бы его открытий», — говорил один из исследователей его биографии.

© РИА Новости / Сергей ПятаковПсихиатры, изучавшие личность Циолковского, отмечают, что его мышление находилось за пределами «человеческих границ разума». Галлюцинации, необычные ассоциации и способность видеть связи там, где их не замечают другие, — все это характерно как для шизофрении, так и для гениальных изобретателей. «Без его странностей, возможно, не было бы его открытий», — говорил один из исследователей его биографии.

Екатерина Савинова

(1926-1970)Советская актриса, звезда культового фильма «Приходите завтра», где она исполнила роль Фроси Бурлаковой. Ее образ простой деревенской девушки стал символом искренности и душевной теплоты на советском экране.Карьера Екатерины Савиновой могла бы стать триумфальной, если бы не одно роковое решение. Она отказалась от ухаживаний Ивана Пырьева, известного режиссера и не менее известного ловеласа. Этот шаг стал переломным моментом: количество ролей резко сократилось, а серьезные проекты стали недоступны. Однако ее муж, режиссер Евгений Ташков, не мог допустить угасания ее таланта. Именно для нее он создал фильм «Приходите завтра» и роль Фроси, которая стала одной из самых любимых в истории советского кино. © РИА Новости / РИА НовостиНо уже во время съемок актриса начала жаловаться на здоровье. У нее постоянно держалась температура, однако врачи не находили явных причин для беспокойства. Евгений Ташков, внимательно наблюдавший за женой, заметил и другие тревожные сигналы: внезапные перемены настроения, страх перед привычными вещами, голоса, которые ей начали мерещиться. Советские врачи поставили диагноз «бруцеллез”, якобы вызванный употреблением необработанного молока, но на его фоне развилась шизофрения.

© РИА Новости / РИА НовостиНо уже во время съемок актриса начала жаловаться на здоровье. У нее постоянно держалась температура, однако врачи не находили явных причин для беспокойства. Евгений Ташков, внимательно наблюдавший за женой, заметил и другие тревожные сигналы: внезапные перемены настроения, страх перед привычными вещами, голоса, которые ей начали мерещиться. Советские врачи поставили диагноз «бруцеллез”, якобы вызванный употреблением необработанного молока, но на его фоне развилась шизофрения. © РИА Новости / Галина КмитС каждым годом болезнь прогрессировала. Екатерина теряла память, переставала узнавать близких, но при этом на улице могла заговорить с незнакомцами и даже отдать им свои вещи. Она неоднократно лечилась в больницах, находясь под постоянным наблюдением сиделок. Но однажды ей удалось сбежать. Она отправилась к сестре, прибрала квартиру, сходила в церковь, написала прощальное письмо и покончила с собой.

© РИА Новости / Галина КмитС каждым годом болезнь прогрессировала. Екатерина теряла память, переставала узнавать близких, но при этом на улице могла заговорить с незнакомцами и даже отдать им свои вещи. Она неоднократно лечилась в больницах, находясь под постоянным наблюдением сиделок. Но однажды ей удалось сбежать. Она отправилась к сестре, прибрала квартиру, сходила в церковь, написала прощальное письмо и покончила с собой.

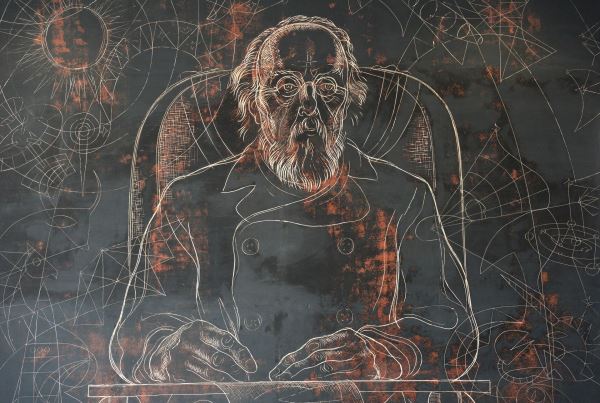

Даниил Андреев

(1906-1959)Поэт, писатель и мистик, автор знаменитого труда «Роза Мира». Его работы сочетают в себе элементы христианства, буддизма, индуизма и других учений, создавая уникальную космогоническую систему. Несмотря на тяжелые условия жизни в сталинских лагерях, где он провел 14 лет, Андреев смог сохранить свой гений и завершить свой главный труд. Его идеи остаются предметом споров и восхищения до сих пор.Детство Даниила Андреева было необычным уже с первых лет жизни. Воспитанный без матери, он верил, что она и бабушка «улетели на небо». Тоска по родным была настолько сильной, что в шесть лет мальчик попытался утопиться, чтобы встретиться с матерью. К счастью, его спасли. Но эта ранняя травма стала лишь началом его необычного пути. Уже в юности он создавал целые параллельные миры: рисовал карты вымышленных планет, придумывал их историю, даже изображал портреты правителей фантастических государств. Эта способность жить в двух реальностях — обычной и придуманной — сопровождала его всю жизнь. © Public domainПосле средней школы Андреев поступил в Литературный институт, но его поведение все чаще вызывало недоумение окружающих. Например, он отказывался носить обувь, предпочитая ходить босиком даже зимой. Чтобы не шокировать прохожих, он придумал компромисс: срезал подошвы с обуви, чтобы создать иллюзию того, что он обут, хотя ноги оставались босыми. Речь тоже была уникальной — он постоянно изобретал новые слова и выражения, которые поражали своей глубиной и необычностью.В 1947 году жизнь Андреева резко изменилась. Его новый роман был расценен как антисоветский, и автор оказался за решеткой. По просьбе жены была проведена судебно-психиатрическая экспертиза, но ее результаты остались неоднозначными. Тем не менее заключение не сломило его дух. Напротив, именно в тюрьме он углубился в свой внутренний мир. Свидетели рассказывали, что, когда он писал, казалось, будто он не сочиняет текст, а лишь едва успевает записывать чей-то диктант из другого измерения.

© Public domainПосле средней школы Андреев поступил в Литературный институт, но его поведение все чаще вызывало недоумение окружающих. Например, он отказывался носить обувь, предпочитая ходить босиком даже зимой. Чтобы не шокировать прохожих, он придумал компромисс: срезал подошвы с обуви, чтобы создать иллюзию того, что он обут, хотя ноги оставались босыми. Речь тоже была уникальной — он постоянно изобретал новые слова и выражения, которые поражали своей глубиной и необычностью.В 1947 году жизнь Андреева резко изменилась. Его новый роман был расценен как антисоветский, и автор оказался за решеткой. По просьбе жены была проведена судебно-психиатрическая экспертиза, но ее результаты остались неоднозначными. Тем не менее заключение не сломило его дух. Напротив, именно в тюрьме он углубился в свой внутренний мир. Свидетели рассказывали, что, когда он писал, казалось, будто он не сочиняет текст, а лишь едва успевает записывать чей-то диктант из другого измерения. © радио SputnikИменно в лагерях Андреев начал работу над своим главным трудом — «Розой Мира». Этот философский труд стал плодом его видений и размышлений о судьбе человечества. В нем он описал сложную систему миров, или «метакультур», каждая из которых связана с определенными духовными силами. Современные исследователи считают, что его способность «видеть» эти миры могла быть следствием шизофрении или близкого к ней состояния. Однако в отличие от многих людей с подобными диагнозами, Андреев сумел превратить свои видения в источник вдохновения.После освобождения в 1956 году он продолжил работать над «Розой Мира», но его здоровье уже было подорвано. Он умер в 1959 году, оставив после себя труд, который долгое время оставался под запретом. Лишь спустя десятилетия его идеи начали получать признание.

© радио SputnikИменно в лагерях Андреев начал работу над своим главным трудом — «Розой Мира». Этот философский труд стал плодом его видений и размышлений о судьбе человечества. В нем он описал сложную систему миров, или «метакультур», каждая из которых связана с определенными духовными силами. Современные исследователи считают, что его способность «видеть» эти миры могла быть следствием шизофрении или близкого к ней состояния. Однако в отличие от многих людей с подобными диагнозами, Андреев сумел превратить свои видения в источник вдохновения.После освобождения в 1956 году он продолжил работать над «Розой Мира», но его здоровье уже было подорвано. Он умер в 1959 году, оставив после себя труд, который долгое время оставался под запретом. Лишь спустя десятилетия его идеи начали получать признание.

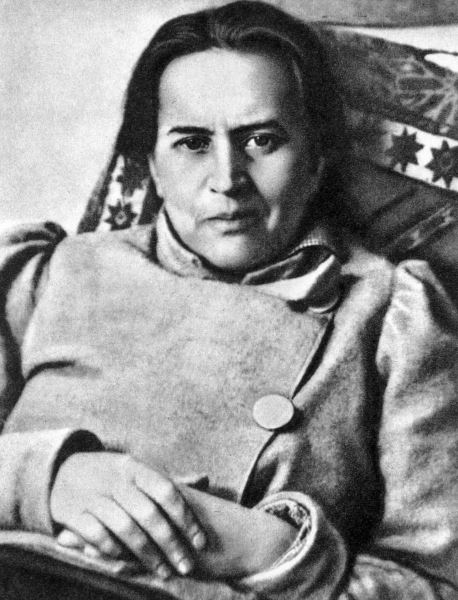

Анна Голубкина

(1864–1927)Выдающийся русский скульптор, первая женщина, получившая звание академика Императорской Академии художеств. Ее работы сочетают в себе элементы импрессионизма и модерна, а ее стиль отличается удивительной пластикой и экспрессией.Родившаяся в 1864 году в семье старообрядцев, занимавшихся огородничеством, Анна с детства проявляла интерес к искусству. Она училась в Москве, затем в Париже, где постигала мастерство у таких легендарных преподавателей, как Огюст Роден. Многие искусствоведы утверждают, что именно под его влиянием она разработала свой уникальный стиль, который сделал ее одним из пионеров современной скульптуры в России. В 1903 году Анна Голубкина выполнила монументальный рельеф «Пловец» («Волна», «Море житейское») для фасада Московского Художественного театра (МХТ) по заказу Саввы Морозова. © РИА НовостиЕе талант был неразрывно связан с ее внутренними демонами. Современники отмечали странности: она могла часами разговаривать сама с собой, видеть образы, которые казались ей реальными, или внезапно погружаться в глубокую депрессию. По мнению исследователей, эти симптомы указывают на шизофрению или близкое к ней состояние. Однако именно эта «странность» позволяла ей видеть мир иначе, чем другие. Ее скульптуры словно оживают благодаря способности уловить мельчайшие движения души и тела.Одним из ключевых моментов ее жизни стал конфликт с Огюстом Роденом. По слухам, будучи его ученицей, она восхищалась его методами, но их отношения переросли в сложную смесь профессионального сотрудничества и личных противоречий. Некоторые считают, что Роден даже пытался присвоить ее идеи, хотя доказательств этому нет. Этот период стал для нее временем творческого взлета, но и источником глубоких переживаний.

© РИА НовостиЕе талант был неразрывно связан с ее внутренними демонами. Современники отмечали странности: она могла часами разговаривать сама с собой, видеть образы, которые казались ей реальными, или внезапно погружаться в глубокую депрессию. По мнению исследователей, эти симптомы указывают на шизофрению или близкое к ней состояние. Однако именно эта «странность» позволяла ей видеть мир иначе, чем другие. Ее скульптуры словно оживают благодаря способности уловить мельчайшие движения души и тела.Одним из ключевых моментов ее жизни стал конфликт с Огюстом Роденом. По слухам, будучи его ученицей, она восхищалась его методами, но их отношения переросли в сложную смесь профессионального сотрудничества и личных противоречий. Некоторые считают, что Роден даже пытался присвоить ее идеи, хотя доказательств этому нет. Этот период стал для нее временем творческого взлета, но и источником глубоких переживаний. © Фото : Музей Модерна в СамареВернувшись в Россию, Голубкина продолжила работать, несмотря на ухудшающееся здоровье. Ее психическое состояние становилось все более нестабильным, но она находила утешение в творчестве. Ее студия в Москве стала местом, куда стекались молодые художники, жаждущие научиться у мастерицы. Она щедро делилась знаниями, хотя сама все чаще замыкалась в своем внутреннем мире.Умерла Анна Голубкина в 1927 году, оставив после себя богатейшее наследие. Ее работы до сих пор украшают музеи и выставочные залы, а ее имя остается символом смелости и новаторства.

© Фото : Музей Модерна в СамареВернувшись в Россию, Голубкина продолжила работать, несмотря на ухудшающееся здоровье. Ее психическое состояние становилось все более нестабильным, но она находила утешение в творчестве. Ее студия в Москве стала местом, куда стекались молодые художники, жаждущие научиться у мастерицы. Она щедро делилась знаниями, хотя сама все чаще замыкалась в своем внутреннем мире.Умерла Анна Голубкина в 1927 году, оставив после себя богатейшее наследие. Ее работы до сих пор украшают музеи и выставочные залы, а ее имя остается символом смелости и новаторства.

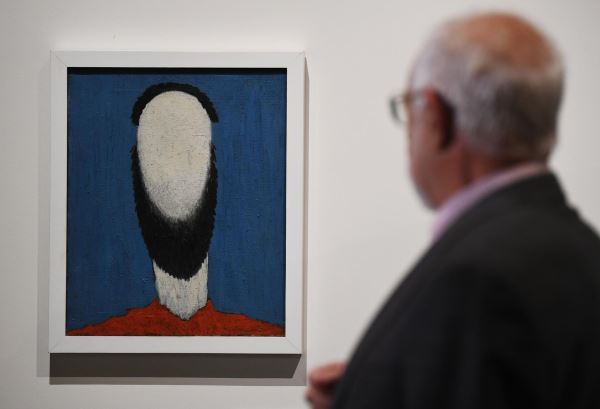

Павел Филонов

(1883-1941)Художник-авангардист, основатель аналитического искусства. Его работы, сочетающие экспрессионизм и сложные символические композиции, стали мостом между традиционным искусством и радикальным авангардом. Несмотря на признание за рубежом, он долгое время оставался непризнанным на родине.Павел Филонов — одна из самых загадочных фигур русского авангарда. Его называли основателем аналитического искусства, но его жизнь была далека от триумфов и комфорта. Вместо этого он выбрал путь крайнего аскетизма, который граничил с мазохизмом. Он спал на железной кровати без матраса, игнорировал отопление даже в лютые морозы и ел крайне мало, часто ограничиваясь скудными порциями хлеба и воды. Для многих современников его образ жизни казался странным, если не сказать больше. Но для самого Филонова это был принцип: он считал, что истинное искусство требует полного отказа от материальных благ. © Public domainЕго характер был столь же необычным, как и его привычки. Он редко разговаривал, был гордым, раздражительным и до маниакальности патриотичным. Зарубежные галереи предлагали ему выставки и контракты, но он упрямо отказывался, утверждая, что его работы должны быть сначала показаны соотечественникам. Однако на родине его ждало разочарование: критики обвиняли его в формализме и работе «против рабочего класса». Лишь однажды в его жизни состоялась персональная выставка, да и то закрытая для широкой публики. В 1930-е годы он участвовал в коллективных выставках, таких как «Художники РСФСР», но его имя оставалось в тени.Филонов жил в бедности, которая стала не просто образом жизни, а частью его творческой философии. Часто ему не хватало денег даже на холсты, и он писал маслом по картону. Его студенты относились к нему неоднозначно: одни считали его гением, другие — шарлатаном или даже гипнотизером. Его метод преподавания был экстравагантным, а его идеи казались многим слишком сложными и абстрактными.

© Public domainЕго характер был столь же необычным, как и его привычки. Он редко разговаривал, был гордым, раздражительным и до маниакальности патриотичным. Зарубежные галереи предлагали ему выставки и контракты, но он упрямо отказывался, утверждая, что его работы должны быть сначала показаны соотечественникам. Однако на родине его ждало разочарование: критики обвиняли его в формализме и работе «против рабочего класса». Лишь однажды в его жизни состоялась персональная выставка, да и то закрытая для широкой публики. В 1930-е годы он участвовал в коллективных выставках, таких как «Художники РСФСР», но его имя оставалось в тени.Филонов жил в бедности, которая стала не просто образом жизни, а частью его творческой философии. Часто ему не хватало денег даже на холсты, и он писал маслом по картону. Его студенты относились к нему неоднозначно: одни считали его гением, другие — шарлатаном или даже гипнотизером. Его метод преподавания был экстравагантным, а его идеи казались многим слишком сложными и абстрактными. © РИА Новости / Рудольф КучеровНо самое удивительное в Филонове — это его картины. Их сложные композиции, переплетение деталей и символов создают ощущение хаоса и порядка одновременно. Современные исследователи часто называют его работы «картинами шизофреников всех времен и народов». Его видение мира было настолько острым и глубоким, что оно выходило за рамки обычного восприятия.Филонов умер от голода в 1941 году, во время блокады Ленинграда. Он так и не дождался признания при жизни, но его наследие продолжает вдохновлять художников и исследователей. Сегодня его работы ценятся как пример уникального слияния гения и психического расстройства.

© РИА Новости / Рудольф КучеровНо самое удивительное в Филонове — это его картины. Их сложные композиции, переплетение деталей и символов создают ощущение хаоса и порядка одновременно. Современные исследователи часто называют его работы «картинами шизофреников всех времен и народов». Его видение мира было настолько острым и глубоким, что оно выходило за рамки обычного восприятия.Филонов умер от голода в 1941 году, во время блокады Ленинграда. Он так и не дождался признания при жизни, но его наследие продолжает вдохновлять художников и исследователей. Сегодня его работы ценятся как пример уникального слияния гения и психического расстройства. © РИА Новости / Сергей Пятаков

© РИА Новости / Сергей Пятаков

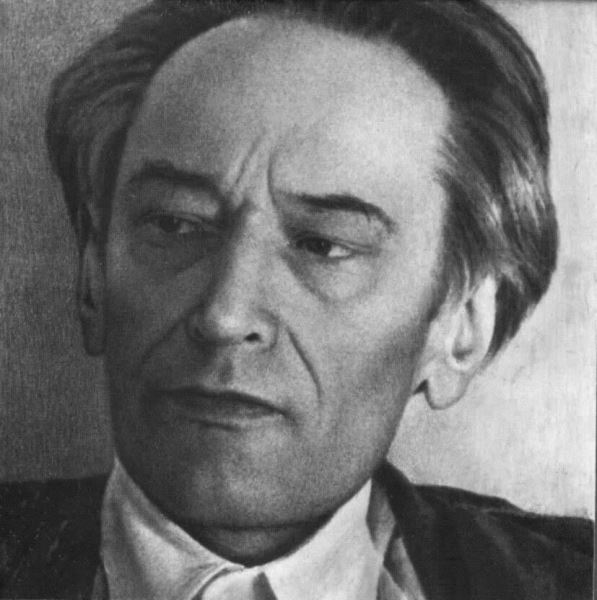

Юрий Каморный

(1944-1981)Советский актер театра и кино, известный по ролям в фильмах «Зося» и «Проводы белых ночей».Его карьера началась стремительно: уже на последнем курсе Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии он получил приглашения на съемки, а фильм «Зося» принес ему широкую известность.Однако после несчастного случая на съемках, когда преждевременно взорвавшийся фугас привел к контузии, у Каморного начались проблемы с психическим здоровьем. Постепенно у него развивалась паранойя, усилившаяся на фоне злоупотребления алкоголем. Актер неоднократно проходил лечение в психиатрических клиниках, но без значительного улучшения. © РИА Новости / РИА НовостиВ личной жизни Каморного также наблюдались сложности. Его первый брак с Ириной Петровской распался из-за его неуравновешенного характера, пристрастия к алкоголю и изменам. Второй союз с Адой Ставиской, сотрудницей «Ленфильма», продлился около десяти лет, но также завершился разводом по той же причине.27 ноября 1981 года соседи Каморного вызвали милицию из-за шума в его комнате. Прибывшие сотрудники обнаружили актера, размахивающего холодным оружием и угрожающего женщине. В попытке обезвредить его, милиционер применил огнестрельное оружие. Актер погиб. Ему было 37 лет.

© РИА Новости / РИА НовостиВ личной жизни Каморного также наблюдались сложности. Его первый брак с Ириной Петровской распался из-за его неуравновешенного характера, пристрастия к алкоголю и изменам. Второй союз с Адой Ставиской, сотрудницей «Ленфильма», продлился около десяти лет, но также завершился разводом по той же причине.27 ноября 1981 года соседи Каморного вызвали милицию из-за шума в его комнате. Прибывшие сотрудники обнаружили актера, размахивающего холодным оружием и угрожающего женщине. В попытке обезвредить его, милиционер применил огнестрельное оружие. Актер погиб. Ему было 37 лет.

Валентина Караваева

(1921-1997)Советская актриса, звезда фильма «Машенька» (1942), за который получила Сталинскую премию.Валентина Ивановна Караваева (при рождении Алла Ивановна Караваева) в 1940 году окончила актерскую школу при киностудии «Мосфильм» под руководством Юлия Райзмана. Ее дебют в главной роли Машеньки в одноименном фильме 1942 года принес ей всесоюзную известность. © Мосфильм (1942)В 1944 году, по пути на съемки фильма «Небо Москвы», Караваева попала в серьезную автокатастрофу, в результате которой на ее лице остался заметный шрам от уха до подбородка. Эта травма существенно ограничила ее возможности в киноиндустрии, и она смогла сниматься лишь в эпизодических ролях.После аварии актриса вышла замуж за английского атташе Джорджа Чапмена и проживала с ним в Великобритании и Швейцарии с 1945 по 1950 годы. Там она организовала театр при русской общине в Женеве, где играла и ставила спектакли. После неудачной пластической операции и развода с мужем она вернулась в СССР, но столкнулась с трудностями в профессиональной деятельности.В последние годы жизни Караваева вела уединенный образ жизни и страдала от психических расстройств. Она превратила свою квартиру в импровизированный съемочный павильон, где на протяжении 22 лет снимала себя на любительскую камеру, исполняя роль Нины Заречной из пьесы Чехова «Чайка». В 2000 году режиссер Георгий Параджанов использовал эти записи в документальном фильме «»Я — Чайка». Тайна жизни актрисы Караваевой».

© Мосфильм (1942)В 1944 году, по пути на съемки фильма «Небо Москвы», Караваева попала в серьезную автокатастрофу, в результате которой на ее лице остался заметный шрам от уха до подбородка. Эта травма существенно ограничила ее возможности в киноиндустрии, и она смогла сниматься лишь в эпизодических ролях.После аварии актриса вышла замуж за английского атташе Джорджа Чапмена и проживала с ним в Великобритании и Швейцарии с 1945 по 1950 годы. Там она организовала театр при русской общине в Женеве, где играла и ставила спектакли. После неудачной пластической операции и развода с мужем она вернулась в СССР, но столкнулась с трудностями в профессиональной деятельности.В последние годы жизни Караваева вела уединенный образ жизни и страдала от психических расстройств. Она превратила свою квартиру в импровизированный съемочный павильон, где на протяжении 22 лет снимала себя на любительскую камеру, исполняя роль Нины Заречной из пьесы Чехова «Чайка». В 2000 году режиссер Георгий Параджанов использовал эти записи в документальном фильме «»Я — Чайка». Тайна жизни актрисы Караваевой». © Фото : фестиваль «Окно в Европу»Соседи забили тревогу, когда в доме прорвало трубу, и обнаружили ее тело в квартире. Точная дата смерти актрисы остается неизвестной. По некоторым данным Валентина Караваева умерла в декабре 1997 года, предположительно 25-го числа. На могиле Хованском кладбище Москвы указана дата: 12 января 1998.

© Фото : фестиваль «Окно в Европу»Соседи забили тревогу, когда в доме прорвало трубу, и обнаружили ее тело в квартире. Точная дата смерти актрисы остается неизвестной. По некоторым данным Валентина Караваева умерла в декабре 1997 года, предположительно 25-го числа. На могиле Хованском кладбище Москвы указана дата: 12 января 1998.

Источник: ria.ru